梅雨入り前から熱中症予防対策を!!

熱中症になる可能性が2024年よりも高くなると思われます。

特に「高温多湿の環境」に注意が必要です。毎年、梅雨明け後から熱中症患者が急増しています。室内でも熱中症にかかります。屋外はもちろん、室内でも水分補給をこまめに行い、風通しを良くし、室内温度を調整しましょう。

注目すべきことは気温が高くなくても湿度が高いと熱中症で救急搬送されていたことです。

- 室内で熱中症になった事例

居室内は窓が開いている場合でも無風状態である場合、また冷房、扇風機等も使用していなかった屋内で30分以上居れば熱中症になる事があります。

【予防のポイント】

気温が高くなくても湿度が高いと、熱中症になることがあるので、

① 水分補給を計画的、かつ、こまめにしましょう!

② 適時窓を開け、風通しを良くしたりしますが、無風状態であればエアコンや扇風機等を活用し、室内測定温度28℃以下及び測定湿度70%以下になるように調整し、熱気を溜めないようにしましょう。

- 特に乳幼児が、締め切った車の中で熱中症になった事例もあるので注意が必要です。

【予防のポイント】

夏場の車内の温度は、短時間で高温になります。

① 少しの間でも子供を車内に残さないようにしましょう。

② 子供が、自分で内鍵をかけたり、車の鍵で遊んでいて誤ってロックボタンを押してしまい閉じ込められる事故が報告されています。車を降りる際は、必ず鍵を持って降りましょう。

③ 2歳未満のお子さんはマスクを装着すると熱がこもり熱中症のリスクが高まるので、マスクを装着しないで下さい。

- 屋外に居た場合や運動していた場合の予防ポイント

クラブ活動の指導者は、複数の生徒が熱中症で救急搬送されることが散見されているので、無理のないようにクラブ活動に留意しましょう。

① 水分補給を計画的、かつ、こまめにしましょう。

② 屋外では帽子を使用しましょう。

③ 襟元を緩めたり、ゆったりした服を着るなど服装を工夫しましょう。

④ 指導者等が積極的、計画的に休憩をさせたり、体調の変化を見逃さないようにしましょう。

⑤ 実施者は自分自身で体調管理を行い、体調不良の時は無理をせず休憩しましょう。

(1)暑さに身体を慣らしていく

暑い日が続くと、体が次第に暑さに慣れて(暑熱順化)、暑さに強くなります。 暑熱順化は、「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度の運動(ウォーキングなど)を継続することで獲得できます。暑熱順化は運動開始数日後から起こり、2週間程度で完成するといわれています。

そのため、日頃からウォーキングや入浴などで発汗する習慣を身につけていれば、夏の暑さにも対抗しやすくなり、熱中症にもかかりにくくなります。汗をかかないような季節の段階から、ウォーキングし、汗をかく機会を増やしていれば、夏の暑さに負けない体をより早く準備できることになります。

(2)高温・多湿・直射日光を避ける

熱中症の原因の一つが、高温と多湿です。屋外では、強い日差しを避け、屋内では風通しを良くするなど、高温環境に長時間さらされないようにしましょう。例えば、

- 服装を工夫する。具体的には襟元を緩める、ゆったりした服を着るなど通気を良くする。

- 窓を開け、通気を保つ。

- 扇風機等を使用し、室内に熱気を溜めない。

- すだれ・よしず等を使用する。

- グリーンカーテンを作る。窓に遮光フィルムを貼る。

- エアコンによる室内温度の調整をする。

- 屋外では頭部を守るため帽子や日傘を使用する。

- 日陰を選んで歩く。遊ぶ時は日陰を利用する。

- 熱中症計や温度計や湿度計を設置して、こまめに確認し室内の温度・湿度の調整を行う。

(3)水分補給は計画的、かつ、こまめに飲水する

特にマスク装着時や高齢者はのどの渇きを感じにくくなるため、早めに水分補給をしましょう。特にマスク装着時には外出前からこまめに水分補給を行って下さい。その際外出1~2時間前から水分300~500ml(常温でも可)を約1時間かけてゆっくりと飲んで下さい。普段の水分補給は、健康管理上からも糖分やカフェインがない麦茶や水がよいでしょう。

水分補給目的のアルコールは尿の量を増やし体内の水分を排出してしまうため逆効果です。 なお、持病がある方や水分摂取を制限されている方は、夏場の水分補給等について必ず医師に相談しましょう。

(4)運動時などは計画的な休憩をする

学校での体育祭の練習、部活動や試合中などの集団スポーツ中に熱中症が発生していることから、実施する人はもちろんのこと、特に指導者等は熱中症について理解して、計画的な休憩や水分補給など、熱中症を予防するための配慮をしましょう。

汗などで失われた水分や塩分をできるだけ早く補給するためには、水だけでなく、スポーツドリンクなどを同時に摂取するのもよいでしょう。また、試合の応援や観戦などでも熱中症が発生していることから、自分は体を動かしていないからといって注意を怠らないでください。例えば、

- 指導者等が積極的、計画的に休憩をさせる。

- 指導者等は、体調の変化を見逃さない。

- 実施者は自分自身で体調管理を行い、体調不良の時は無理をせず休憩する。

- 屋外での応援や観戦など、運動をしていなくても高温環境にいることを忘れず、水分補給を心がける。

(5)規則正しい生活をする

夜更かし、深酒、食事を抜くなど不規則な生活により体調不良な状態では、熱中症になる恐れがあります。

(6)乗用車等で子供だけにしない

車内の温度は短時間で高温になります。少しの間でも、子供を車内に残さないようにしましょう。

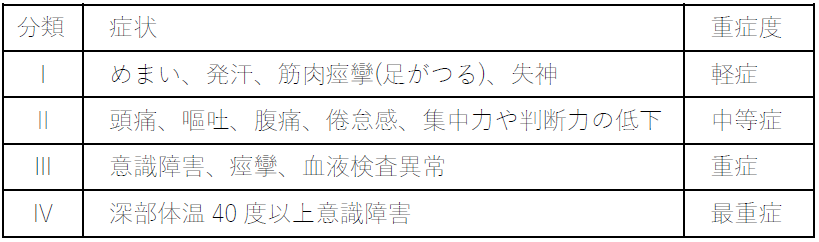

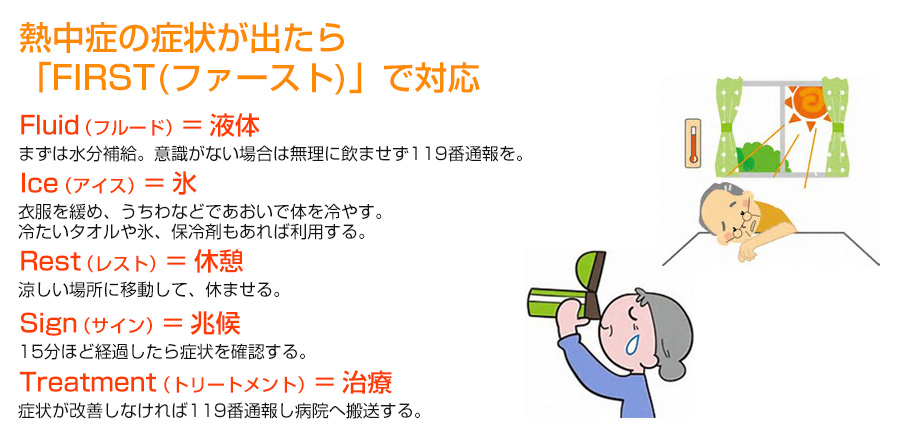

熱中症とは、「熱」が体の「中」にこもる「症」状である。

上記の症状があれば下記のまずFirstを行って下さい。

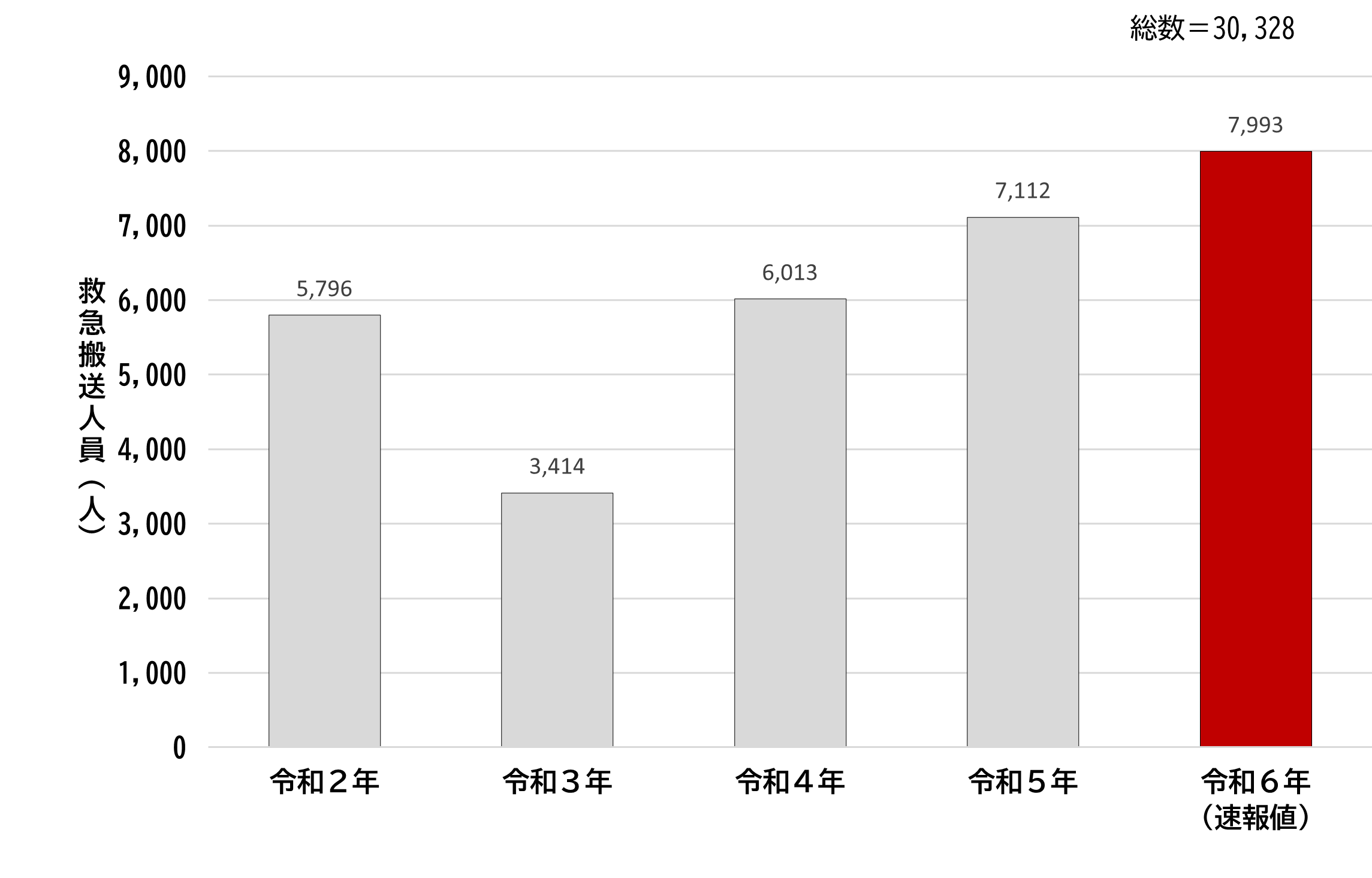

◎令和6年の熱中症による救急搬送状況の概要(東京消防庁ホームページより引用)

救急搬送状況

- 東京消防庁管内で、令和6年6月から9月末までの4か月間に、熱中症(熱中症疑い等を含む)により7,993人が救急搬送されています。これまで最多だった平成30年の7,960人を超え、過去最多となりました。

- 救急搬送人員の初診時程度をみると、2,926人(36.6%)が入院の必要がある中等症以上と診断され、そのうち227人(2.8%) が重症以上と診断されています。

- 全体の救急搬送人員のうち4,426人(55.4%)が高齢者(65歳以上)となっており、そのうち、後期高齢者(75歳以上)が3,322人(75.1%)となっています。

※東京消防庁管内:東京都のうち稲城市と島しょ地区を除きます。

年別の救急搬送人員

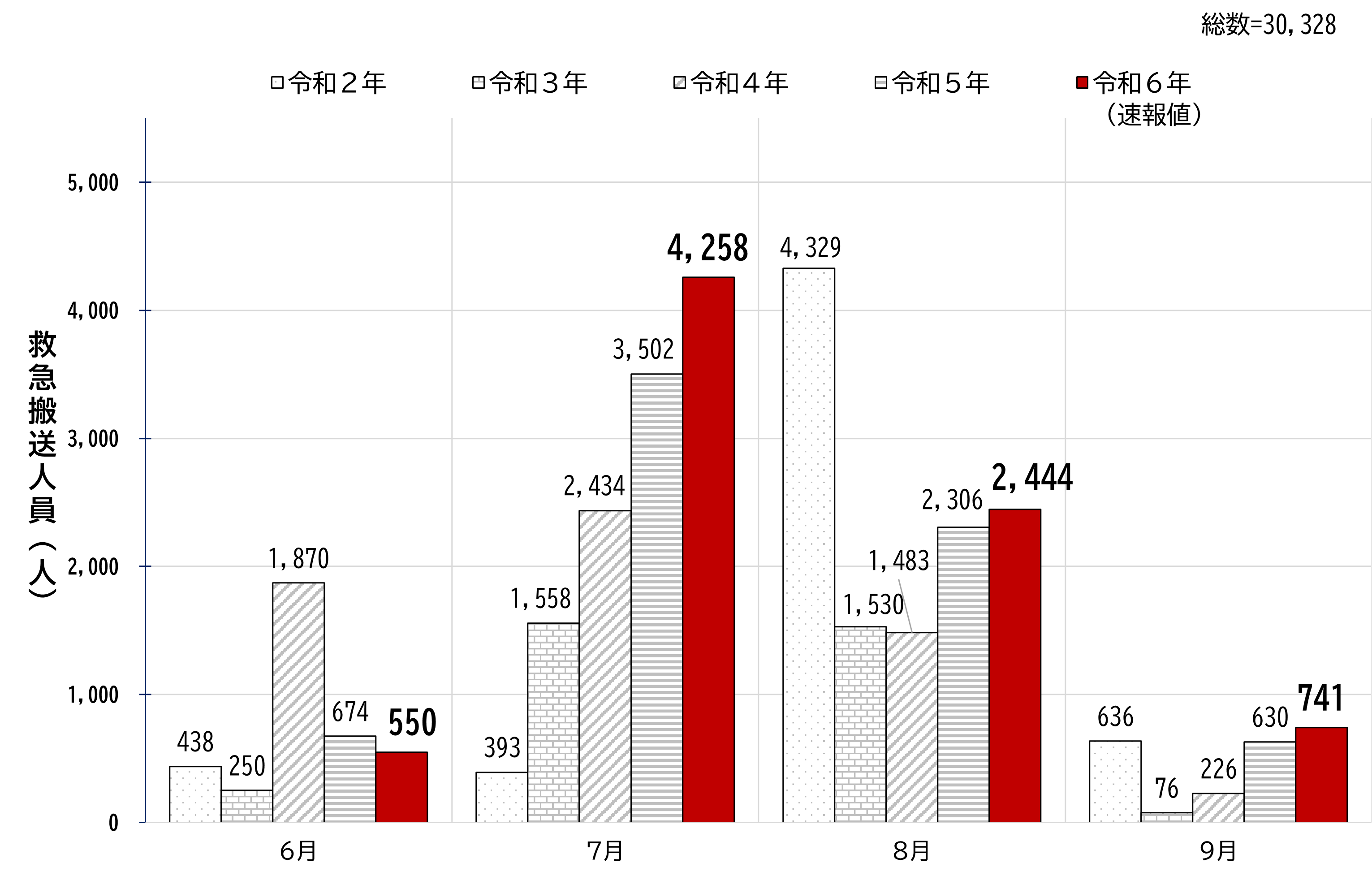

月別の救急搬送人員

令和6年の7月は過去5年間の7月の中で最も多く、全体で見ても令和2年の8月に次ぐ4,258人が救急搬送されました。

- 東京消防庁ホームページ内「熱中症に注意!」

- 環境省ホームページ内「熱中症環境保健マニュアル」

- 専門家に聞きました:「熱あたり」対策に取り組むことが、生活者も医療機関も救う

- 熱中症を防ごう(公益財団法人日本スポーツ協会)

気温、最高気温、平均気温、湿度、天気は気象庁の気象統計情報の東京で測定した数値等を使用しています。

最後に熱中症危険度を判断する熱中症Web「熱中症危険度チェック」もありますので、熱中症を疑った場合Webにアクセスして下さい。(監修:東京都医師会救急委員会委員 三浦邦久)

「熱あたり」という身近に感じる概念を広めることで、「熱中症」を予防していく

スポーツ活動中の熱中症予防対策について、ガイドブックや動画で解説しています。